2024.07.23

作者:Shumay Lin

2024年7月20日是竹構學苑今年的第二場講座,這次請到的是已經家傳五代的百竹園父子張永旺與張鈞博分享竹材應用的今昔。與會聽眾有約20位,現場支援的相關工作人員則有10餘位,普遍年齡偏低,令張火旺老師印象深刻,他說:「竹產業老化,現在年輕人都不投入。之前我父親參加產銷班時,他已經78歲,卻仍是裡面最年輕的,所以今天看到這麼多年紀輕的參加者很開心。」

講座首先由利仁教育基金會的李綠枝執行長開場,張永旺老師負責前半部分,介紹過去與竹相關的當地文化,後半則由兒子張鈞博負責說明現在和未來竹材的應用與展望。張永旺先生說,過去會竹編的人,不會參與竹構,也不會參與培育竹材,所以只要有一個環節失去傳承了,那一部分的技藝可能就會消失。

張永旺先生的家族位於台南關廟,是家中從事竹產業的第四代,兒子則是第五代了,一開始家族是從竹編開始的,但是與其他竹產業的形態不同,他們並未僅專注於竹編技藝,反而一步步上溯,既培植竹林,處理竹材,也做竹材的加工與應用。

.jpeg)

張永旺先生首先介紹工業亞洲是最大量的竹產區,由於氣候的關係,環太平洋地區的民族傳統上使用竹編都很普遍,像是日本、韓國、越南等等都有竹編文化,而竹子的最大總產量則是在中國的雲南省。一般來說,竹子最常拿來食用,食用的有綠竹筍、箭筍、醬筍、酸筍、轎篙筍等。

一般實用的綠竹筍、麻竹筍都是要半夜挖掘的,因為見到陽光後會產生化學物質,發生苦味,風味不佳。所以一般竹農挖筍都必須半夜起來挖,清晨就到市場去叫賣。但是晚上視線差,竹筍又深埋土壤中,如何得知竹筍的正確位置在哪?竹農發展出許多做記號的方式,會在白天時先做好記號,晚上就可循著記號找到竹筍的正確位置。做記號的方式每個人不同,比如有人採竹葉,留不同數量的竹葉作為標示。南部筍田很少在平地,多半位於丘陵上,又是深夜採收,筍農加倍辛苦。

關廟和竹山曾經是竹產業叱侘風雲的地方,因為他們是主要的竹材集散地,從這兩處運輸到其他地方加工。但是後來進口藤材,許多原本專精竹製品的人改做藤編容易,所以許多人轉業了。後來藤材進口少,竹業也沒落,關廟地區的兩個產業就都漸漸消失了。

.jpeg)

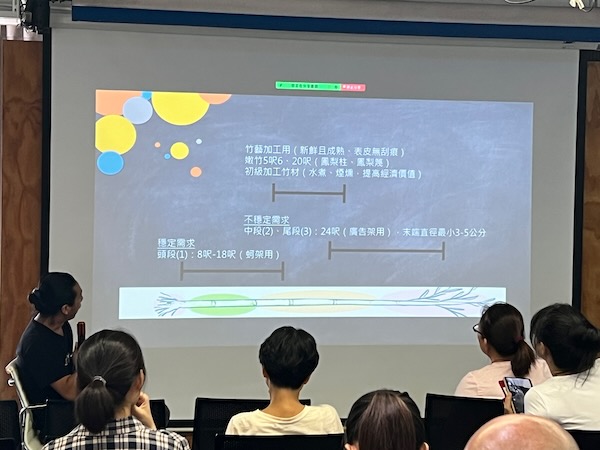

在台灣,如今竹子往往被搭建為棚架,如南部沿岸養蚵所使用的蚵架。但如最近颱風要來了,沒有人知道應該先去把竹子採收下來,一但開始下雨,竹子都濕了便難以採收運輸,強颱來襲,必將損壞蚵架,屆時蚵農必須及時修復蚵架,將損失降至最低,卻會面臨買不到竹子的窘境,若無法及時修復蚵架,蚵農將蒙受重大損失。而這樣的問題基本不會有人知道或重視,採收竹子成本高,價格低,也造成了現在從業人員越來越少的困境。

除了棚架外,張永旺還分享了傳統竹構房屋使用刺竹和長枝竹構建,用竹子搭建好架構後,使用「竹編夾泥牆工法」,將竹編的小框格填上泥土,塗上白灰,然後在房內燒稻草,以煙燻方式使二氧化碳和白灰起化學作用固化,既防蟲蛀,又讓牆壁變得更白更堅固美觀。

.jpeg)

櫥櫃則大部分使用桂竹,只是因為氣候暖化,過去南部的桂竹還常常能看到直徑六七公分寬的竹材,如今要長到拇指大已經不容易了。

桂竹肉較薄,所以竹編技藝中往往使用桂竹作為包捆材料。長枝竹和刺竹肉較厚,所以會用在穿鑿工法。穿鑿工法做出來的椅子會比包捆工法更堅固,韌性好,若保存環境合宜,可保存一百年以上。相對地,由於桂竹較硬,使用包捆工法久了後容易脆化,往往難以保存超過五十年。不過不論哪一種,都面臨蟲蛀的問題,刺竹尤其容易受害。

.jpeg)

除此之外,張永旺還分享了許多民俗文化與竹編製品的緊密關係,包括婚嫁使用的米篩,有著桃花女鬥周公的典故。新娘的嫁妝中往往有木桶,過去木桶用竹編去圍,如今多半用鐵圈,竹編材料會隨著木材熱脹冷縮,較為耐久,鐵圈由於熱脹冷縮的程度與木材差異大,因此用久了往往會容易脫落。木桶用在嫁娶儀式上有著象徵意義,象徵讓新娘能夠幫助夫家凝聚和合,不讓夫家離散。所以即使現在不用木桶了,仍然會做成竹製的小圈圈作為裝飾,讓新娘帶在身上。

或者右二這種竹編的謝籃,照片中的謝籃有兩層,現在一般用來裝食物。但是過去的謝籃只有一層,往往是用來盛裝香爐和神主牌的,在婚嫁前,男方去女方家請女方的八字,也會慎重地使用這個謝籃去將八字請回來合婚。

.jpeg)

另一案例是圖右上的撈水器,這是嘉南地區水田特有的器具,這種撈水器之所以是中空的,有著農人的生活哲學在其中。如果將流經田地的水都撥到自家田中,那麼後面農人的田地就無法得到灌溉。因此他們使用這樣的中空式撈水器,只是輕輕撥出一些到田裡灌溉自己的農地,剩下的水仍可循著溝渠流到下一家去,如此體現了農人之間互相關待,自己飽足,也為別人留口飯吃的寬厚精神。

兒子張鈞博老師則分享現在或者之後可以做的部分。他談到,就如同畚箕,看似簡單,卻必須要黃荊作為骨幹,以及其他的竹編技藝來支撐。因此竹產業不只有竹子,旁邊配套需要的植物、物資和人力都要考量進去。真正好的畚箕是可以乘載搬運石頭而不毀損的,非常耐用。但是現在坊間的畚箕已經做不到這樣的耐用度了,因為現在的畚箕多半是進口的。傳統的畚箕除了黃荊製成的骨架外,還要先把竹材加工製成韌性高,可以耐受得住百般旋繞、凹折的。而每一部分都有其專擅的師傅,這些師傅多半都已經高齡,若其中一個環節失傳了,就無法再復刻出同一個畚箕。簡單如畚箕都是如此,由此可見竹編文化的傳承極為重要。

另一可能的生態困境是,竹子到高齡才會開花,所以其實竹子開花非常少見。但是竹子開花了,才會有種子,才能繁衍出下一代。如今竹林往往都是採用無性繁殖,分株培育,雖然也種得成,但是這些分株的竹子(或者因為其匍匐地下莖而蔓延整座山的竹子)生理年齡都是一致的,到時候開花也會是一樣的時間,要到五年或十年,竹林才會再長回來。所以整座山可能就會有約七年等待新生的空窗期。現在張鈞博一行人致力於收集竹子的種苗,希望可以藉此篩選出好的品種,找出需要的強勢特徵來培育品種更優良的下一代。

總之,竹產業包羅萬象,且與台灣文化有著深刻連結,但如今面臨高齡化的問題,要能讓這些技藝和文化傳承下來,就需要找到他們與現今生活的連結,比如改變其大小或用法,能夠適應現代人的使用,才會能夠繼續留存於台灣人的生活中。

課程的最後,張永旺父子帶來了製作簡單竹編鑰匙圈的材料,由張鈞博老師的太太,也是竹藝師,教大家製作。與會來賓跟隨老師的指導,各自發揮創意,親手做出獨一無二的竹編作品。

與會大眾不僅學習到竹子和竹產業相關的知識,還能親自微體驗竹編的趣味,大家都學習得興致盎然。

分享到 更多文章